प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम एक बार सुकरात के बारे में सुना है। इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने न केवल हेलस के इतिहास में, बल्कि पूरे दर्शन में एक उज्ज्वल निशान छोड़ा। रचनात्मक संवाद की कला के रूप में सुकरात की बोली का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है। यह पद्धति प्राचीन यूनानी दार्शनिक की संपूर्ण शिक्षाओं का आधार बन गई। हमारा लेख सुकरात और उनके शिक्षण के लिए समर्पित है, जो एक विज्ञान के रूप में दर्शन के आगे विकास का आधार बन गया।

सुकरात: प्रतिभाशाली और अनर्गल

महान दार्शनिक के बारे में काफी कुछ कहा गया है, उनके व्यक्तित्व का दर्शन और मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया में एक से अधिक बार उल्लेख किया गया है। सुकरात की घटना की विभिन्न कोणों से जांच की गई, और अविश्वसनीय विवरण के साथ उनके जीवन का इतिहास बदल दिया गया। यह समझने के लिए कि सुकरात को "डायलेक्टिक्स" शब्द से क्या समझ में आया और उन्होंने सच्चाई को जानने और पुण्य के लिए इसे एकमात्र संभव तरीका क्यों माना, आपको प्राचीन यूनानी दार्शनिक के जीवन के बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है।

सुकरात का जन्म ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में एक मूर्तिकार और दाई के परिवार में हुआ था। चूंकि पिता की विरासत, कानून के अनुसार, दार्शनिक के बड़े भाई द्वारा प्राप्त की जानी थी, कम उम्र से ही उनके पास भौतिक धन संचय करने की प्रवृत्ति नहीं थी और वे अपना सारा खाली समय स्व-शिक्षा पर व्यतीत करते थे। सुकरात में उत्कृष्ट ऑर्टिकल क्षमताएं थीं, जो पढ़ने और लिखने में सक्षम था। इसके अलावा, उन्होंने कला का अध्ययन किया और सभी नियमों और मानदंडों पर मानव स्वयं की सर्वोच्चता को बढ़ावा देने वाले परिष्कार दार्शनिकों के व्याख्यान सुने।

शहरी भिखारी की विलक्षण जीवन शैली के बावजूद, सुकरात शादीशुदा थे, उनके कई बच्चे थे, और उन्हें सबसे बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने पेलोपोनेसियन युद्ध में भाग लिया था। अपने पूरे जीवन में, दार्शनिक ने एटिका को नहीं छोड़ा और अपनी सीमाओं के बाहर अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचा।

सुकरात ने भौतिक धन का तिरस्कार किया और हमेशा पहले से पहने हुए कपड़ों में नंगे पैर चले। उन्होंने एक भी वैज्ञानिक काम या निबंध नहीं छोड़ा, क्योंकि दार्शनिक का मानना था कि ज्ञान को किसी व्यक्ति पर नहीं सिखाया जाना चाहिए और न ही लगाया जाना चाहिए। आत्मा को सत्य की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसके लिए, विवाद और रचनात्मक संवाद सबसे उपयुक्त हैं। सुकरात पर अक्सर उनकी शिक्षाओं की विसंगति का आरोप लगाया गया था, लेकिन वह हमेशा एक चर्चा में प्रवेश करने और अपने प्रतिद्वंद्वी की राय सुनने के लिए तैयार थे। अजीब तरह से पर्याप्त, यह अनुनय का सबसे अच्छा तरीका निकला। कम से कम एक बार सुकरात के बारे में सुनने वाले लगभग सभी ने उन्हें एक ऋषि कहा था।

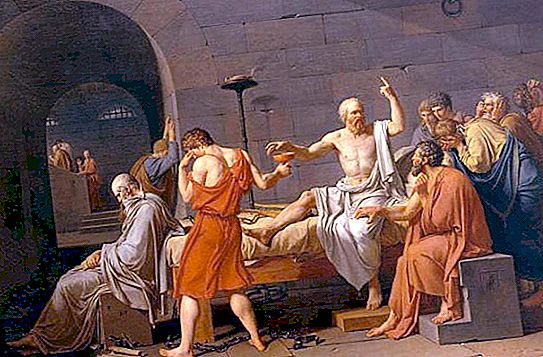

महान दार्शनिक की मृत्यु भी आश्चर्यजनक रूप से प्रतीकात्मक है, यह उनके जीवन और शिक्षाओं की स्वाभाविक निरंतरता बन गई। नए देवताओं के साथ युवाओं के दिमाग को भ्रष्ट करने के सुकरात पर आरोप लगाने के बाद, जो एथेंस के देवता नहीं हैं, दार्शनिक को परीक्षण पर रखा गया था। लेकिन उन्होंने फैसले और सजा के लिए इंतजार नहीं किया, और उन्होंने खुद जहर को अपनाने के माध्यम से फांसी का प्रस्ताव रखा। इस मामले में, मौत को आरोपी ने सांसारिक हलचल से मुक्ति के रूप में माना। इस तथ्य के बावजूद कि दोस्तों ने दार्शनिक को जेल से छुड़ाने की पेशकश की, उसने इनकार कर दिया और ज़हर के हिस्से के बाद उसकी मृत्यु को हठपूर्वक पूरा किया। कुछ स्रोतों के अनुसार, गॉब्लेट के पास एक सूसिकुटा था।

कुछ सुकरात के ऐतिहासिक चित्र को छूता है

तथ्य यह है कि ग्रीक दार्शनिक एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, उनके जीवन के केवल एक विवरण के बाद निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष रूप से सुकरात के चरित्र को छूते हैं:

- उन्होंने हमेशा खुद को अच्छे शारीरिक आकार में बनाए रखा, विभिन्न अभ्यासों में लगे और उनका मानना था कि स्वस्थ दिमाग के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है;

- दार्शनिक ने एक निश्चित भोजन प्रणाली का पालन किया, जिसमें ज्यादतियों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन साथ ही साथ शरीर को वह सब कुछ दिया जिसकी जरूरत थी (इतिहासकारों का मानना है कि यही उसे पेलोपोनेसियन युद्ध के दौरान एक महामारी से बचाया गया था);

- उन्होंने लिखित स्रोतों की खराब बात की - वे सुकरात के अनुसार, मन को कमजोर करते थे;

- अथीनियन हमेशा चर्चा के लिए तैयार था, और कई किलोमीटर तक ज्ञान की तलाश में, मान्यता प्राप्त ऋषियों से पूछ सकता था।

उन्नीसवीं सदी के मध्य से, मनोविज्ञान के उच्चतम विकास के समय, कई लोगों ने स्वभाव और स्वभाव के संदर्भ में सुकरात और उनकी गतिविधियों को चिह्नित करने की कोशिश की। लेकिन मनोचिकित्सक एक सर्वसम्मति में नहीं आए, और उन्होंने "रोगी" के बारे में विश्वसनीय जानकारी की न्यूनतम राशि के लिए उनकी विफलता को जिम्मेदार ठहराया।

सुकरात की शिक्षाएँ हमारे पास कैसे आईं

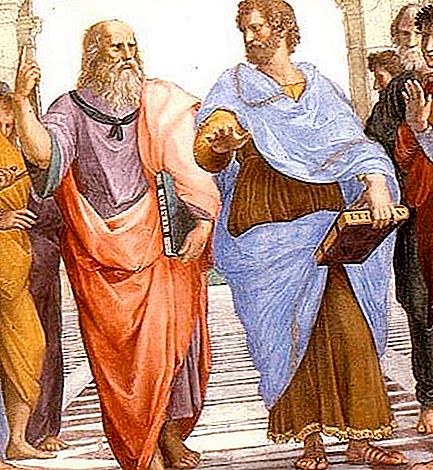

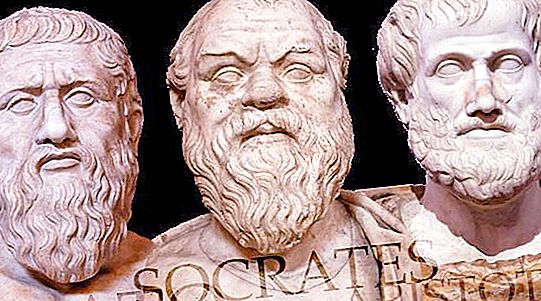

सुकरात का दर्शन - द्वंद्वात्मकता - कई दार्शनिक धाराओं और प्रवृत्तियों का आधार बन गया। वह आधुनिक वैज्ञानिकों और वक्ताओं के लिए आधार बनने में कामयाब रही, सुकरात की मृत्यु के बाद, उनके अनुयायियों ने शिक्षक का काम जारी रखा, नए स्कूल बनाए और पहले से ही ज्ञात तरीकों को बदलने का काम किया। सुकरात की शिक्षाओं को समझने में कठिनाई उनके लेखन की कमी है। हम प्लेटो, अरस्तू और ज़ेनोफॉन के लिए प्राचीन यूनानी दार्शनिक के बारे में जानते हैं। उनमें से प्रत्येक ने सुकरात के बारे में स्वयं और उनकी शिक्षाओं के बारे में कई निबंध लिखना सम्मान की बात माना। इस तथ्य के बावजूद कि यह सबसे विस्तृत विवरण में हमारे समय के लिए नीचे आ गया है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक लेखक ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण और विषय की एक स्पर्श को मूल व्याख्या में लाया। प्लेटो और ज़ेनोफ़न के ग्रंथों की तुलना करके यह नोटिस करना आसान है। वे सुकरात का वर्णन स्वयं और उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से अलग-अलग तरीकों से करते हैं। कई प्रमुख बिंदुओं में, लेखक मौलिक रूप से असहमत हैं, जो उनके कार्यों में प्रस्तुत जानकारी की विश्वसनीयता को काफी कम कर देता है।

द फिलॉसफी ऑफ़ सुकरात: द बिगिनिंग

प्राचीन ग्रीस की स्थापित दार्शनिक परंपराओं में सुकरात की प्राचीन बोली एक पूरी तरह से नई और ताजा प्रवृत्ति बन गई। कुछ इतिहासकार ऐसे चरित्र की उपस्थिति को सुकरात के रूप में काफी स्वाभाविक और अपेक्षित मानते हैं। ब्रह्मांड के विकास के कुछ नियमों के अनुसार, प्रत्येक नायक ठीक उसी समय प्रकट होता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आखिरकार, एक भी धार्मिक आंदोलन खरोंच से उत्पन्न नहीं हुआ है और कहीं नहीं गया है। यह अनाज की तरह उपजाऊ मिट्टी पर गिरता है, जिसमें यह अंकुरित होता है और फल खाता है। इसी तरह की उपमाओं को सभी वैज्ञानिक उपलब्धियों और आविष्कारों के साथ तैयार किया जा सकता है, क्योंकि वे इस समय मानवता के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं, कुछ मामलों में मौलिक रूप से सभ्यता के इतिहास को समग्र रूप से बदलते हुए।

ऐसा ही सुकरात का कहा जा सकता है। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कला और विज्ञान का तेजी से विकास हुआ। लगातार नए दार्शनिक आंदोलनों का उदय हुआ, तुरंत अनुयायियों को प्राप्त हुआ। एथेंस में, पूरी नीति के लिए रुचि के गर्म विषय पर वक्तृत्व प्रतियोगिता या संवादों को इकट्ठा करना और पकड़ना काफी लोकप्रिय था। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सुकरात की बोली इस लहर पर उठी। इतिहासकारों का तर्क है कि प्लेटो के ग्रंथों के अनुसार, सुकरात ने सोफिस्टों के लोकप्रिय दर्शन के साथ टकराव के रूप में अपना सिद्धांत बनाया, जिसने एथेंस के मूल निवासी की चेतना और समझ को घृणा की।

सुकरात की द्वंद्वात्मकता की उत्पत्ति

सुकरात की व्यक्तिपरक बोलियों ने संपूर्ण सामाजिक रूप से मानव "I" की प्रबलता के बारे में परिचारकों की शिक्षाओं का पूरी तरह से खंडन किया। यह सिद्धांत एटिका में बहुत लोकप्रिय था और ग्रीक दार्शनिकों द्वारा हर तरह से विकसित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तित्व किसी भी मानदंडों तक सीमित नहीं है, इसके सभी कार्य इच्छाओं और क्षमताओं से आते हैं। इसके अलावा, उस समय का दर्शन पूरी तरह से ब्रह्मांड और दिव्य सार के रहस्यों की खोज करने के उद्देश्य से था। वैज्ञानिकों ने वाक्पटुता में प्रतिस्पर्धा की, दुनिया के निर्माण पर चर्चा की, और मनुष्य और देवताओं की समानता के विचार से प्रेरित होने के लिए जितना संभव हो सके। सोफिस्टों का मानना था कि उच्च रहस्यों में प्रवेश मानव जाति को जबरदस्त ताकत देगा और इसे कुछ असाधारण का हिस्सा बना देगा। वास्तव में, अपनी वर्तमान स्थिति में भी, एक व्यक्ति स्वतंत्र है और केवल अपनी छिपी जरूरतों के आधार पर कार्यों में भरोसा कर सकता है।

सुकरात ने, पहली बार, अपनी दृष्टि दार्शनिकों की ओर लगाई। वह परमात्मा से व्यक्तिगत और सरल तक हितों के क्षेत्र को स्थानांतरित करने में कामयाब रहा। मनुष्य की अनुभूति ज्ञान और पुण्य प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, जिसे सुकरात ने एक स्तर पर रखा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को दिव्य हितों के क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को सबसे पहले खुद के माध्यम से दुनिया को सीखना चाहिए। और इससे उन्हें समाज का हितैषी बनाना चाहिए था, क्योंकि केवल ज्ञान ही बुराई से अच्छाई और झूठ को सत्य से अलग करने में मदद करेगा।

नैतिकता और सुकरात की बोली: संक्षेप में मुख्य रूप से

सुकरात के मूल विचार सरल सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित थे। उनका मानना था कि सत्य की खोज के लिए उन्हें अपने छात्रों को थोड़ा धक्का देना चाहिए। आखिरकार, ये खोज दर्शन का मुख्य कार्य है। यह कथन और अंतहीन मार्ग के रूप में विज्ञान की प्रस्तुति प्राचीन ग्रीस के संतों के बीच एक बिल्कुल ताजा प्रवृत्ति बन गई है। दार्शनिक ने खुद को एक प्रकार का "दाई" माना, जो सरल जोड़तोड़ के माध्यम से आपको पूरी तरह से नए निर्णय और सोच के प्रकाश में पैदा होने की अनुमति देता है। सुकरात ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मानव व्यक्ति में बड़ी क्षमता है, लेकिन तर्क दिया कि महान ज्ञान और खुद के बारे में अवधारणाओं को व्यवहार के कुछ नियमों के उद्भव और एक फ्रेमवर्क का नेतृत्व करना चाहिए जो नैतिक मानकों के एक समूह में बदल जाता है।

यही है, सुकरात के दर्शन ने एक व्यक्ति को अनुसंधान के मार्ग पर ले जाया, जब प्रत्येक नई खोज और ज्ञान को फिर से प्रश्नों की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन केवल यह मार्ग ज्ञान में व्यक्त पुण्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है। दार्शनिक ने कहा कि अच्छे के बारे में विचार रखने से मनुष्य बुराई नहीं करेगा। इस प्रकार, वह खुद को एक ढाँचे में रखेगा जो उसे समाज में मौजूद रहने में मदद करेगा और उसे लाभ पहुँचाएगा। नैतिक मानक आत्म-ज्ञान से अविभाज्य हैं, वे, सुकरात के अनुसार, एक दूसरे से प्रवाह करते हैं।

लेकिन सत्य और इसके जन्म का ज्ञान केवल विषय की बहुविध परीक्षा के लिए संभव है। किसी विशेष विषय पर सुकरात के संवाद सत्य को स्पष्ट करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि केवल एक विवाद में जहां प्रत्येक विरोधी अपनी बात रखता है, आप ज्ञान का जन्म देख सकते हैं। जब तक सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक डायलेक्टिक्स एक चर्चा को निर्धारित करता है, प्रत्येक तर्क एक प्रतिवाद प्राप्त करता है, और इसी तरह अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक - ज्ञान प्राप्त करना।

द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत

सुकरात की द्वंद्वात्मकता के घटक तत्व काफी सरल हैं। उन्होंने जीवन भर उनका उपयोग किया और उनके माध्यम से अपने छात्रों और अनुयायियों को सच्चाई से अवगत कराया। उन्हें निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

1. "मैं खुद को जानता हूं"

यह वाक्यांश सुकरात के दर्शन का आधार बना। उनका मानना था कि इसके साथ सभी शोध शुरू करना आवश्यक था, क्योंकि दुनिया का ज्ञान केवल भगवान के लिए उपलब्ध है, और एक अलग भाग्य एक व्यक्ति के लिए किस्मत में है - उसे खुद को देखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को सीखना चाहिए। दार्शनिक का मानना था कि एक पूरे राष्ट्र की संस्कृति और नैतिकता समाज के प्रत्येक सदस्य के आत्म-ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है।

2. "मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता"

इस सिद्धांत ने सुकरात को अन्य दार्शनिकों और संतों से काफी अलग किया। उनमें से प्रत्येक के पास ज्ञान का सर्वोच्च शरीर होने का दावा था और इसलिए वह खुद को ऋषि कह सकता था। दूसरी ओर, सुकरात ने खोज का मार्ग अपनाया, जिसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। व्यक्तित्व चेतना की सीमाओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए अंतर्दृष्टि और नया ज्ञान नए प्रश्नों और खोजों के मार्ग पर एक कदम बन जाता है।

हैरानी की बात है, यहां तक कि डेल्फ़िक ओरेकल ने सुकरात को सबसे बुद्धिमान माना। एक किंवदंती है जो कहती है कि, इस बारे में जानने के बाद, दार्शनिक बहुत आश्चर्यचकित था और इस तरह की चापलूसी की विशेषता का कारण जानने का फैसला किया। नतीजतन, उन्होंने अटिका की जनता को सबसे बुद्धिमान लोगों के रूप में पहचाना और एक अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचे: उन्हें बुद्धिमान के रूप में पहचाना गया, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का घमंड नहीं था। "मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता" - यह सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल भगवान के लिए उपलब्ध है और मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है।

3. "पुण्य ज्ञान है"

यह विचार सार्वजनिक हलकों में स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुकरात हमेशा अपने दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस कर सकते थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करने का प्रयास करता है जो उसका दिल चाहता है। और वह केवल सुंदर और सुंदर चाहता है, इसलिए, सद्गुण की समझ, जो सबसे सुंदर है, इस विचार के निरंतर कार्यान्वयन की ओर जाता है।

हम कह सकते हैं कि सुकरात के उपरोक्त प्रत्येक कथन को तीन स्तंभों तक घटाया जा सकता है:

- आत्म ज्ञान;

- दार्शनिक शील;

- ज्ञान और सदाचार की विजय।

सुकरात की द्वंद्वात्मकता एक विचार को समझने और प्राप्त करने के प्रति चेतना का एक आंदोलन लगती है। कई स्थितियों में, अंतिम लक्ष्य अप्राप्य रहता है, और प्रश्न खुला रहता है।

सुकरात की विधि

ग्रीक दार्शनिक द्वारा बनाई गई द्वंद्वात्मकता, एक ऐसी विधि का प्रतीक है जो आपको आत्म-ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने की अनुमति देती है। इसमें कई बुनियादी उपकरण हैं जो अभी भी विभिन्न आंदोलनों के दार्शनिकों द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किए जाते हैं:

1. विडंबना

स्वयं पर हंसने की क्षमता के बिना, विचार की समझ में आना असंभव है। वास्तव में, सुकरात के अनुसार, अपनी सहीता में हठधर्मी आत्मविश्वास के विकास को रोकता है और संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। सुकरात की पद्धति के आधार पर, प्लेटो ने तर्क दिया कि वास्तविक दर्शन आश्चर्य से उत्पन्न होता है। यह एक व्यक्ति को संदेह कर सकता है, और इसलिए आत्म-ज्ञान के मार्ग पर काफी आगे बढ़ सकता है। एथेंस के निवासियों के साथ साधारण बातचीत में इस्तेमाल होने वाले सुकरात की द्वंद्वात्मकता, अक्सर इस तथ्य को जन्म देती है कि हेलेन्स के अपने ज्ञान में भी सबसे अधिक आत्मविश्वास पूर्व में निराशा का अनुभव करने लगा। हम कह सकते हैं कि सुकरात की पद्धति का यह पक्ष द्वंद्वात्मकता के दूसरे सिद्धांत के समान है।

2. मयवितिका

मेवेटिक्स को विडंबना का अंतिम चरण कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति सत्य को जन्म देता है और विषय को समझने के करीब आता है। व्यवहार में, यह इस तरह दिखता है:

- मनुष्य अपने आत्मविश्वास से मुक्त हो जाता है;

- अपनी अज्ञानता और मूर्खता में आश्चर्य और निराशा महसूस करता है;

- सत्य की खोज की आवश्यकता की समझ के निकट;

- सुकरात द्वारा किए गए सवालों के जवाब देने का तरीका जाता है;

- प्रत्येक नया उत्तर अगला प्रश्न उठाता है;

- प्रश्नों की एक श्रृंखला के बाद (और उनमें से कई स्वयं से संवाद में पूछे जा सकते हैं), व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सत्य को जन्म देता है।

सुकरात ने तर्क दिया कि दर्शन एक निरंतर प्रक्रिया है जो बस एक स्थिर मात्रा में नहीं बदल सकती है। इस मामले में, एक दार्शनिक की "मौत" की भविष्यवाणी कर सकता है जो हठधर्मिता हो जाता है।

मायवितिका संवाद से अविभाज्य है। यह उनमें से एक है जो ज्ञान में आ सकता है, और सुकरात ने अपने वार्ताकारों और अनुयायियों को विभिन्न तरीकों से सत्य की खोज करने के लिए सिखाया। इसके लिए, अन्य लोगों और स्वयं से सवाल भी उतने ही अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। कुछ मामलों में, यह अपने आप से जुड़ा प्रश्न है जो निर्णायक बन जाता है और ज्ञान की ओर ले जाता है।

3. प्रेरण

सुकरात के संवादों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि सत्य अप्राप्य है। यह लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य के प्रति आंदोलन में ही दर्शन छिपा हुआ है। खोज का आग्रह इसकी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में द्वंद्वात्मकता है। सुकरात के अनुसार समझना, भोजन के रूप में सत्य की अस्मिता नहीं है, बल्कि केवल आवश्यक विषय का निर्धारण और उसके लिए मार्ग है। भविष्य में, एक व्यक्ति केवल एक आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, जिसे रोकना नहीं चाहिए।

डायलेक्टिक्स: विकास के चरण

सुकरात की बोली पहले बन गई और, कोई कह सकता है, नए दार्शनिक विचार के विकास में सहज चरण। यह ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ और बाद में सक्रिय रूप से विकसित होता रहा। कुछ दार्शनिक सुकरात की बोलियों के ऐतिहासिक चरणों को तीन प्रमुख मील के पत्थरों तक सीमित करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अधिक जटिल मिशन द्वारा दर्शाए जाते हैं:

- प्राचीन दर्शन;

- मध्ययुगीन दर्शन;

- पुनर्जागरण दर्शन;

- आधुनिक समय का दर्शन;

- जर्मन शास्त्रीय दर्शन;

- मार्क्सवादी दर्शन;

- रूसी दर्शन;

- आधुनिक पश्चिमी दर्शन।

यह सूची स्पष्ट रूप से साबित करती है कि यह दिशा उन सभी ऐतिहासिक चरणों के दौरान विकसित हुई, जिनसे मानवता गुज़री थी। बेशक, उनमें से प्रत्येक में सुकरात की द्वंद्वात्मकता को विकास के लिए एक गंभीर प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन आधुनिक दर्शन इसके साथ कई अवधारणाओं और शर्तों को जोड़ता है जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक की मृत्यु के बहुत बाद में दिखाई दिए।